Pierre Petit

ISBN 978-2-258-16281-5 Terres de France (Presses de la cité)

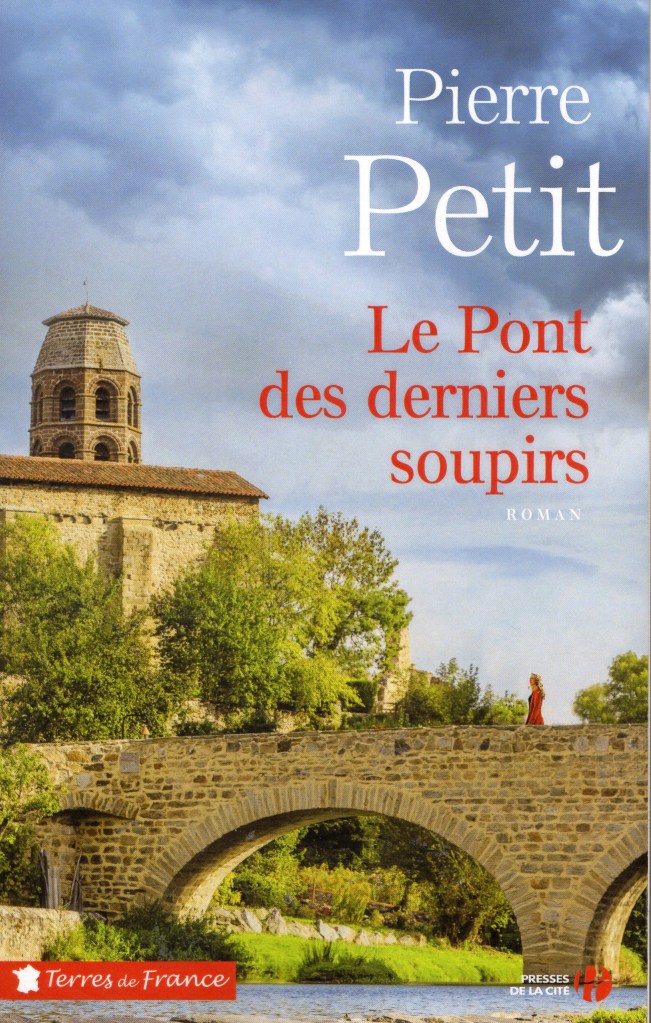

Au premier regard, on pourrait croire que ce livre nous offre une histoire tranquille. Un roman taillé à partir de paysages bucoliques, une ballade, peut-être, dévoilant les aquarelles d’un paysage brulé par un soleil d’été. Ce serait ignorer que l’auteur, Pierre Petit, possède un talent particulier, celui de modeler l’imagination en rebondissements inattendus. J’en veux pour preuve la première de couverture. Elle nous montre un pont surveillé par un clocher joli. On y perçoit la tranquillité d’un lieu tranquille, un lieu qui apaise par la force de ses vieilles pierres. Certes, la couverture nous dévoile un coin qui semble être de France ou l’on aimerait s’y perdre s’il n’y avait un détail qui vous blesse les yeux. Là, posée à droite de l’image, se dessine une femme qui plonge le regard vers un lieu que l’on ne perçoit pas. J’avoue qu’il m’a fallu du temps pour l’apercevoir… Un instant de distraction me fit remarquer une sorte d’incongruité, un défaut, une sorte de tache rouge. Ensuite, impossible de ne plus la voir, ensorcelé d’un magnétisme étrange mes yeux s’orientaient sans retenue en indécence obsession. C’est en lisant « Le Pont des derniers soupirs » que je comprendrai la présence de cette jeune femme posée sur la bordure du paysage.

Mais, ne parlions nous pas d’été? Oubliez mes propos, ici le vent fait entendre sa voix.

Tandis que le froid fige l’écho des vallées, les bruits sont étouffés par un pressentiment de neige. Il ne manque plus qu’une musique lancinante, un harmonica peut-être, un son monotone, une sorte de conditionnement. Là, de l’autre côté de la rue, une vitrine éclairée par quelques ampoules vieillissantes nous invite à conquérir les lieux. En poussant la porte, on se retrouver dans la salle d’un petit bistrot. Le regard n’y trouve rien qui dénote, juste quelques habitués épongeant un breuvage choisi en fonction de l’humeur. Accoudé au comptoir, un ivrogne écluse son poison. Quelques paroles échangées que déjà un pressentiment plane sur l’encre des premières pages, tandis que la curiosité du lecteur s’aiguise au fil des mots.

Il ne nous faudra que quelques phrases pour que l’histoire nous aspire, cependant, que raconter d’un petit village dans lequel on ne s’arrête jamais sauf si l’urgence vous force à le faire. Un village, un pont, un bistrot encombré par quelques habitués. Tout ceci resterait bien banal si la neige ne venait troubler la quiétude de ces lieux. Là-haut, la route qui mène vers le col se fait dangereuse, infranchissable d’ici quelques instants. Cette saute d’humeur oblige les automobilistes à s’arrêter ici, à quelques encablures du pont, devant la porte du bistro tenu par le prénommé « Jean-Baptiste Quillet ». Alors, pour accueillir tout ce petit monde on s’organise tant bien que mal pour qu’une soirée hivernale se transforme en veillée acceptable.

L’auteur, Pierre Petit, possède le don de nous surprendre par une série de rebondissements. Il puise son talent dans les abîmes creusés par des blessures occultées. L’argent, le pouvoir, les actes les plus infâmes perpétrés sans s’encombrer de morale et encore moins de légalité. Certes, les agissements les plus vils sont souvent réprimandés sauf si, s’ajoute le poids des secrets, le silence de la honte et le mépris des autorités.

Ainsi, tandis que la neige dépose sa colère, voici qu’une lettre réveille le passé. Ensuite ? Tout se déroule par un subtil appel à l’imagination du lecteur. La salle du bistrot, les gueules des habitués que l’on devine façonnées à la « Chabrol« . Ici les gestes se mettent en scène tandis que les rires se font quelquefois joyeux ou d’autres fois vulgaires. Et tandis que les respirations résonnent par la magie de l’imagination, surgissent quelques pages de tendresse. L’amour se rencontre, s’apprivoise pour se fondre en forme de trahison. Trahison ? Désertion ? Probablement qu’il existe une raison à ces blessures volontaires, bien qu’on le devine, l’écrivain nous manipule.

Alors que l’on se croyait entraîné dans un « huit-clos » soudain voici que l’aventure s’emballe. Page après page le lecteur se transforme. Appelé comme simple observateur le voici animé d’un tout autre sentiment. Ici on ne lit plus, on s’identifie, on se révolte, on veut défendre, hurler, intervenir. Tournent les pages, souffle le vent, tremble le lecteur de ne pouvoir agir. Le film se déroule dans notre imaginaire mais n’est-ce pas le pouvoir d’une écriture bien faite, celui de transborder quelques trois cent pages en évasion de vie ?

Il est de ces livres qui se dévorent. Il est de ces romans que l’on maudit en raison du mot « fin » que l’on dessine en cruelle frustration. Il n’est pas besoin de l’écrire, la dernière phrase suffit à nous faire deviner que le voyage s’arrête là.

C’est l’inévitable constat que réside en toutes choses un horizon semblable : rien de perdure en forme d’éternité. La force d’un livre est qu’il peut être relu. Demain, dans un an, dans deux ou trois générations ? Qu’importe, les mots continueront à nous ensorceler tandis qu’un jour, peut-être, s’éteindra l’électricité. Ne resteront que quelques chandelles, une collection d’ouvrages de qualité, le plaisir de lire et la sensualité de dévoiler les pages.

Philippe De Riemaecker